L’INPI homologue l’indication géographique « poteries d’Alsace Soufflenheim/Betschdorf »

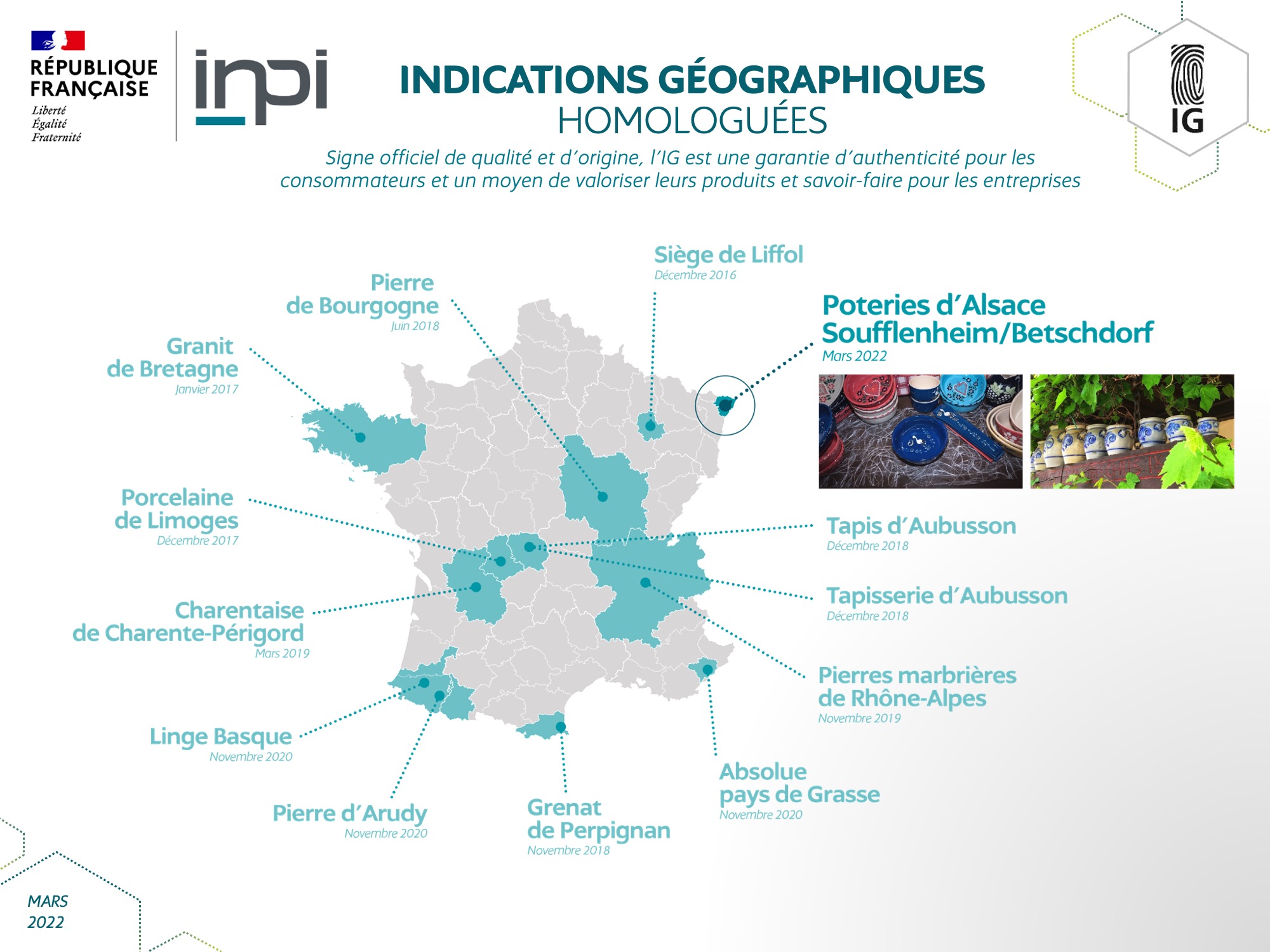

A compter du 11 mars, les « poteries d’Alsace Soufflenheim / Betschdorf » sont homologuées Indication Géographique par l'INPI, portant ainsi à 13 le nombre d’indications géographiques depuis l’entrée en vigueur du dispositif.

La région Grand Est compte désormais deux indications géographiques, après l’homologation du Siège de Liffol en décembre 2016.

« L’INPI se réjouit d’homologuer l’indication géographique « poteries d’Alsace Soufflenheim / Betschdorf, qui protège les deux techniques traditionnelles de production », a déclaré Pascal Faure, Directeur général de l’INPI. « C’est le résultat du travail collectif qu’ont su mener les potiers d’Alsace. Je tiens à saluer cette nouvelle indication géographique, qui est la 2ème de la région Grand Est et la 2ème du domaine des arts de la table. »

C’est l’association des potiers d’Alsace du Nord, créée en 2008 par les professionnels de la filière, qui se voit déléguer la gestion et la défense de l’indication géographique.

12 entreprises sont concernées par cette homologation. Elles représentent la totalité des entreprises de poterie de la zone géographique concernée, emploient environ 80 salariés et produisent 600 000 pièces par an.

Un peu d’histoire

En Alsace, l’histoire des potiers est très ancienne : dès l’époque de la pierre polie, on modelait l’argile de la Plaine du Rhin, d’une grande qualité. Au fil du temps les potiers de la région - appelés Schüsseldreher ou tourneurs de terrines - ont créé une diversité de pièces robustes et colorées en terre vernissée, principalement utilisées en cuisine (culinaire et de conservation) et en décoration.

Aujourd’hui, tous les potiers sont implantés dans les villages de Betschdorf et Soufflenheim et leurs environs. Ces villages de potiers font d’ailleurs partie intégrante des circuits touristiques alsaciens.

Si le processus de façonnage est commun aux potiers de Betschdorf et de Soufflenheim, chacun des deux villages a développé historiquement des techniques de finition propres. C’est pourquoi les poteries bénéficiaires de l’Indication Géographique « poteries d’Alsace Soufflenheim / Betschdorf » porteront obligatoirement le nom de l’un des deux villages en question, en fonction du mode de production utilisé : « poteries d’Alsace – Soufflenheim » ou « poteries d’Alsace – Betschdorf ».

Le siège de Liffol (décembre 2016), le granit de Bretagne (janvier 2017), la porcelaine de Limoges (décembre 2017), la pierre de Bourgogne (juin 2018), le grenat de Perpignan (novembre 2018), le tapis d’Aubusson et la tapisserie d’Aubusson (décembre 2018), la charentaise de Charente-Périgord (mars 2019), les pierres marbrières de Rhône-Alpes (novembre 2019), la pierre d’Arudy, le linge basque et l’absolue Pays de Grasse (novembre 2020).

Une indication géographique distingue un produit originaire d’une zone géographique déterminée et qui possède des qualités, une notoriété ou des caractéristiques liées à ce lieu d’origine. Elle protège le nom dudit produit des contrefaçons et autres copies.

Ses caractéristiques sont spécifiées dans un cahier des charges, rédigé par l’organisme qui porte la demande d’indication géographique. La procédure d’homologation est instruite par l’INPI. Le cahier des charges doit décrire en quoi un produit est spécifique à un territoire. Il doit répondre aux douze points prévus par la loi (délimitation géographique, description du processus, représentativité de l’organisme de défense, etc.). Les entreprises et artisans concernés par la demande doivent donc se mettre d’accord sur ce qu’ils souhaitent protéger.

Une enquête publique, portant sur le contenu du cahier des charges, est ouverte par l’INPI à la suite de la demande d’homologation d’une indication géographique. Cette enquête dure deux mois et chacun (particulier, entreprise, collectivité....) peut y participer. A l’issue de cette période, l’INPI rédige une synthèse de l’enquête publique, qui est soumise à l’organisme qui porte la demande d’indication géographique. Le cahier des charges peut être amené à être modifié en conséquence. La décision d’homologation ou de rejet de la demande est ensuite rendue par l’INPI.

Seuls une association ou un syndicat professionnel, regroupant de manière représentative les opérateurs concernés (artisans ou entreprises), peuvent déposer une demande d’homologation. C’est ce collectif qui se voit déléguer la défense et la gestion de l’indication géographique.

Chaque opérateur souhaitant pouvoir en bénéficier doit être audité par un organisme externe, accrédité officiellement. Il est ensuite régulièrement contrôlé, pour vérifier qu’il respecte toujours le cahier des charges. Les modalités de ces audits, fréquence et critères notamment, sont décrites dans le cahier des charges.

Seule la présence du logo officiel « indication géographique » garantit l’authenticité d’un produit.

Le dépôt d’une indication géographique coûte 350 € et se fait sur le site www.inpi.fr rubrique « démarches en ligne ».

Les délégations régionales de l’INPI se tiennent à la disposition des entrepreneurs pour les renseigner.